Территория Алагирского общества была разделена между тремя коленами — Кусагонта, Царазонта и Сидамонта. По народному преданию, древние колена Алагирской гражданской общины происходят от прародителя осетин Ос-Багатара и называются по именам его сыновей.

Кусагонта владели северной частью ущелья — селениями Дагом, Урсдон и Донисар. К этому колену принадлежали Агнаевы, Амбаловы, Бигаевы, Газдановы, Джигкаевы, Дзугаевы, Таутиевы и другие фамилии. Сидамонта занимали селения Дай, Цус, Архон, Луар, Унал, Цамад, Инджинта, Сахакката, Ксурта, Ход в средней части ущелья. Потомками 9Сидамона считались Адырхаевы, Бязровы, Дауровы, Лолаевы, Мисиковы, Урумовы, Цаллаговы и многие другие фамилии.

Царазонта жили в южной части Алагирского ущелья — в селениях Нузал, Назиджин, Амасин, Бад, Мизур, Згид. Среди фамилий этого колена — Агузаровы, Аладжиковы, Дзитоевы, Купеевы, Мзоковы, Та-боловы, Чехоевы.

Деление алагирцев на колена соответствовало древнему представлению о трех социальных функциях. Когда-то колену Кусагона отводилась роль жрецов и судей. Имя «Кусагон» произошло от осетинского слова «къус» — «чаша». В осетинской культуре чаша всегда была символом религии. Вспомните золотую чашу из скифской легенды о сыновьях Таргитая. С чашей в руках осетины и сегодня обращаются к Богу. Совсем не случайно именно в Дагоме находился общеосетинский верховный суд. Дагомский суд заседал в святилище Мадизан. Каменные кресла для судей составляли круг, в центре которого возвышался священный столб. Даже переселившись на равнину в XIX в., алагирцы выбирали сельских судей из фамилий колена Кусагонта.

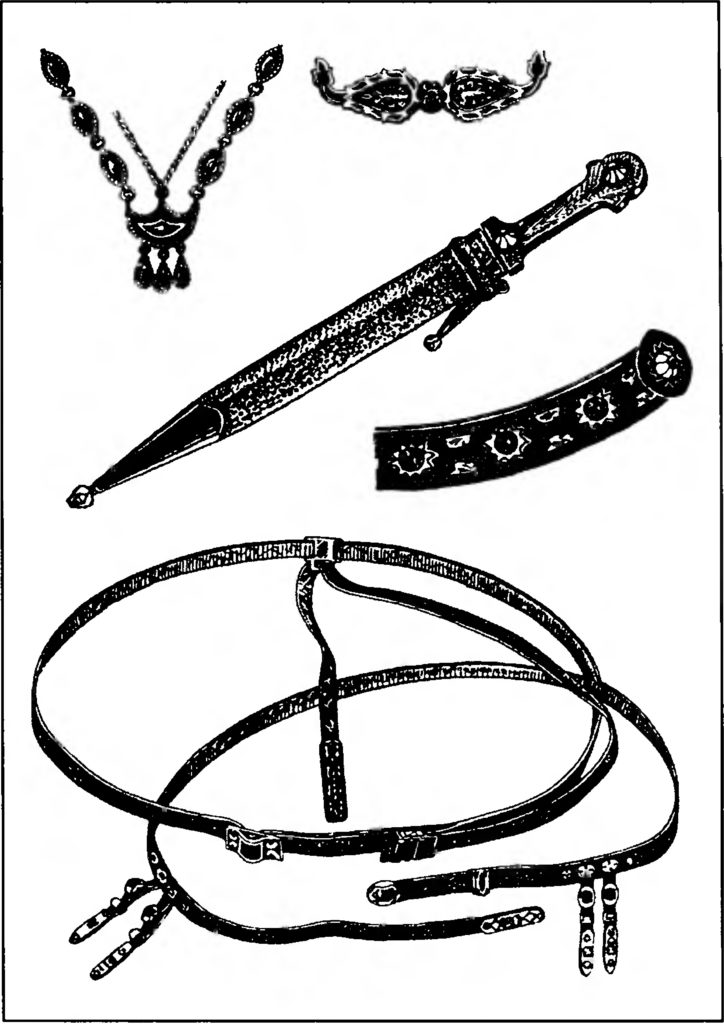

Потомство Царазона в представлении народа было связано с военной функцией. Царская династия средневековой Алании тоже принадлежала к колену Царазонта. Имя «Царазон», как и русское слово «царь», произошло от имени первого римского императора Цезаря. Имя Цезаря стало титулом всех римских императоров. Чтобы упрочить свою власть, правители многих народов объявляли своими предками римских императоров и использовали их титул.

| Год основания | ? |

| Основатель | ? |

| Родное село | Нузал |

| Ущелье | Алагирское |

| Диалект | Иронский |

| Религия | ? |

| Первые упоминания | ? |

| Современное расселение | |

| ? | |