Обувь — дзабыртæ отличалась разнообразием как по материалу, из которого она изготовлялась, так и по покрою и назначению. Мужская и женская обувь у осетин почти не различалась. Женщины носили те же виды обуви, что и мужчины. Ограничение имело лишь некоторое число специфически женских видов обуви не местного производства, бытовавшее среди зажиточных осетинок.

Осетины носили обувь с высокими ноговицами из домашнего сукна -фсесмын зæнгсейттæ или кожи. Ноговицы начинались от подъема ноги и заканчивались выше колена. Они утепляли ногу и исполняли роль голенищ высоких сапог. Суконные ноговицы шили из одного куска сукна со швом сзади или из двух кусков, соединенных спереди и сзади вертикальными швами. Ноговицы из сукна носили повседневно, работая в поле, в лесу, дома. Кожаные ноговицы, сшитые из сафьяна, были дороги и не всем доступны. Они плотно и красиво обтягивали ногу. Иногда их украшали тиснением, галунами. Кожаные ноговицы имела в основном молодежь и люди среднего возраста из богатых семей. Они закреплялись под коленом войлочными или кожаными подвязками либо ремешками — зæнгбæттæнтæ, с золотыми или серебряными украшениями у состоятельных осетин. Зимой во время работы или при верховой езде надевали шерстяные или овчинные набедренники — уæрагдарæнтæ.

Осетины, как и горцы всего Северного Кавказа, в качестве повседневной и рабочей обуви носили обувь из сыромятной кожи, которая изготовлялась в домашнем хозяйстве в основном руками женщин. Мужчины участвовали только в процессах, требующих физической силы (разминание кожи, изготовление ремешков для сшивания обуви и др.). Для производства обуви использовали кожу лошадей, крупного рогатого скота, в том числе буйволов. При изготовлении рабочей обуви шкуры иногда не очищали от шерсти.

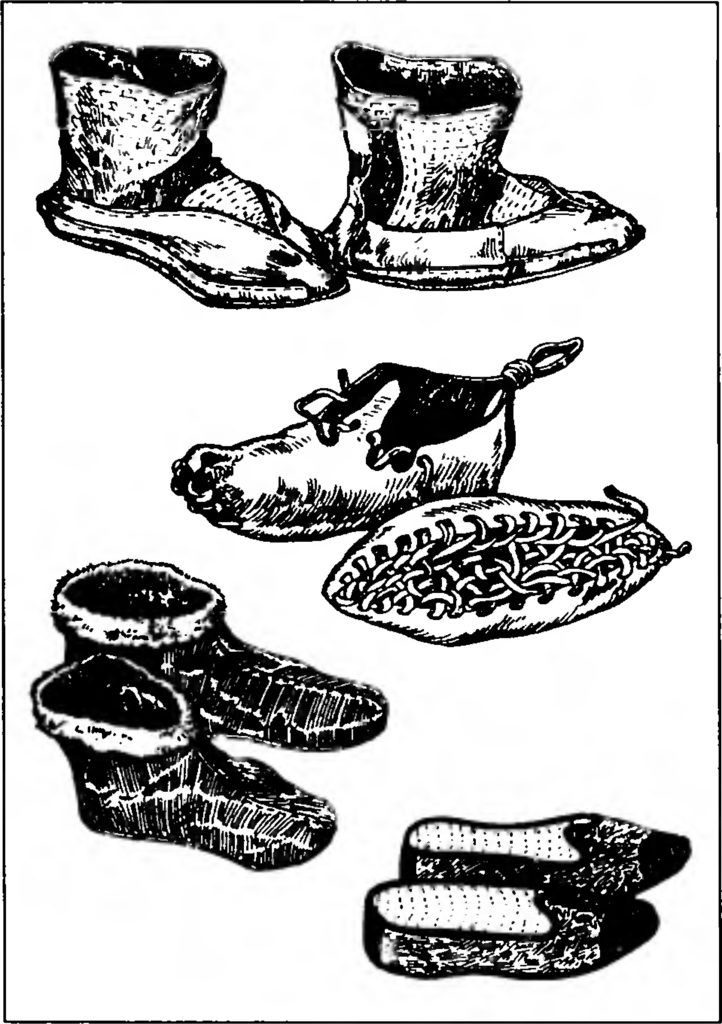

Сыромятная обувь была представлена тремя типами. К первому типу относится наиболее распространенная в горах обувь со сплетенной из ремней подошвой — æрчъи. Эта обувь была наиболее удобной при ходьбе в горах, поскольку ременной переплет обуви препятствовал скольжению. Ее носили охотники, пастухи, косцы на горных склонах. Такую обувь находили в наземных склепах Даргавса (Тменов, 1979. С. 119; Мамукаев, 1980. С. 99). Ее делали из целого куска шкуры домашних животных, а также из шкур серны и косули (Клапрот, 1967. С. 158), заполняли мягкой сухой травой и надевали на босу ногу.

Второй тип сыромятной обуви — чувяки, сшитые из одного куска шкуры крупного рогатого скота — æрчъиаг дзабыртæ, которые горцы (мужчины и женщины) носили в зимнее время с ноговицами. Высота такой обуви доходила до щиколоток, напоминая боты. На носке и заднике проходил шов. Для тепла внутрь обуви клали сухую траву.

Третий тип обуви делали в виде чувяк из цельного куска кожи, скреплявшегося у щиколотки — къогъодзи. Носили такую обувь в основном мужчины. По всем краям кожи в форме вытянутой трапеции прорезали дырочки, через которые продевали веревочку или ремешок, собиравший кожу вокруг ноги и закреплявшийся у щиколотки. Этот тип был распространен среди южных осетин (Гаглоева, 1964. С. 227), некоторых народов Северного Кавказа (кабардинцев, адыгейцев и чеченцев) и, особенно, Закавказья. Славянским народам подобная обувь была известна под названием постолы, поршни.

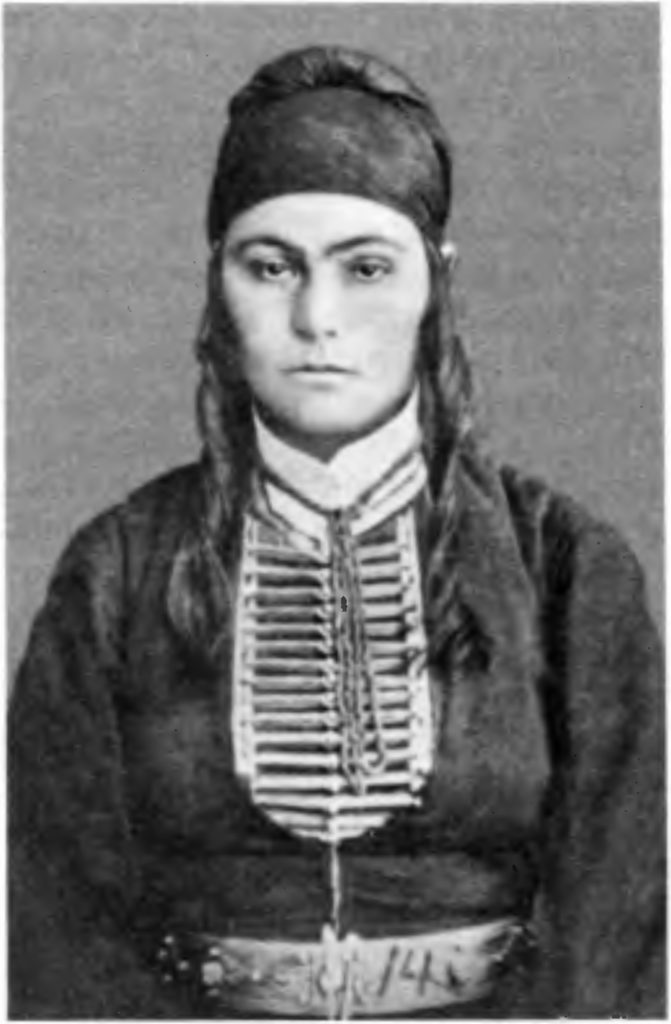

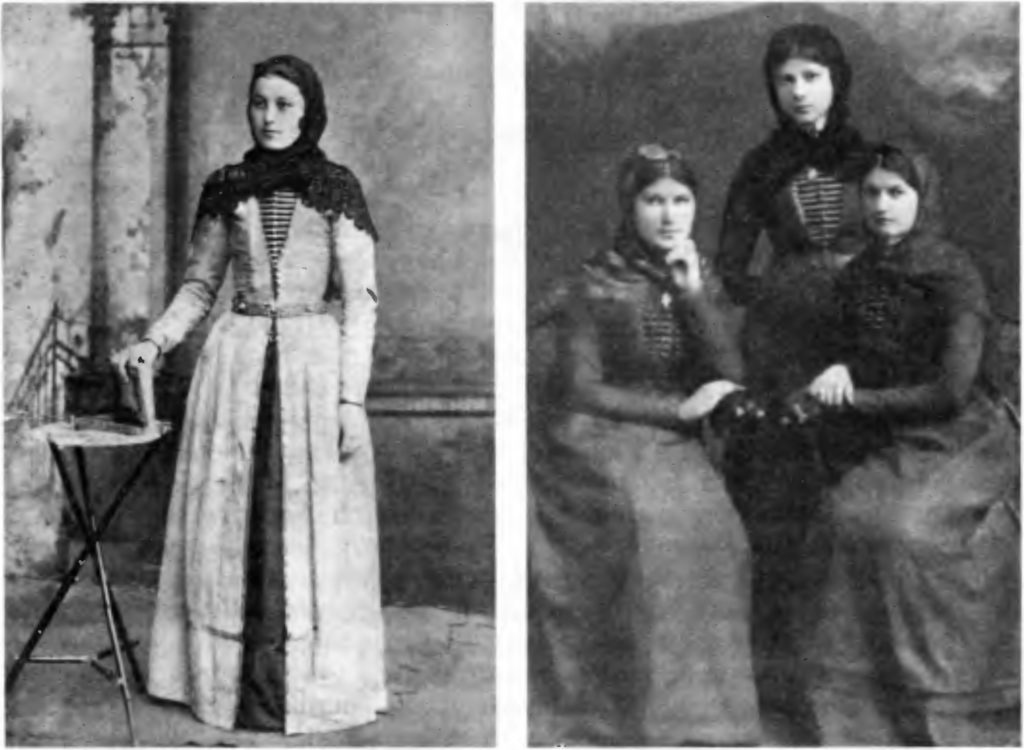

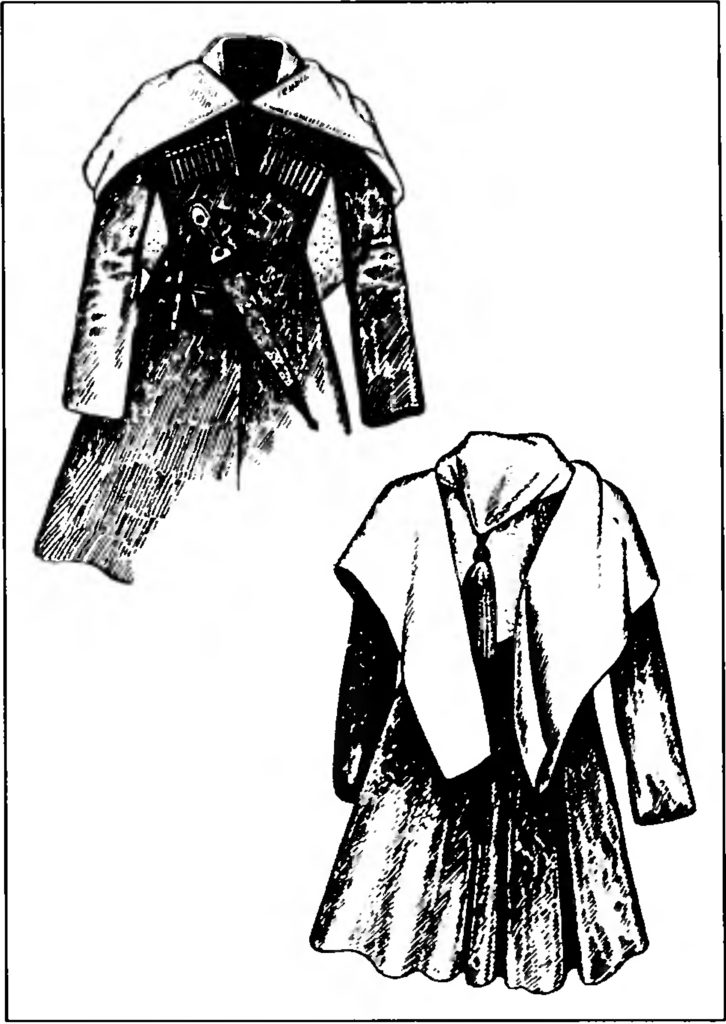

Праздничная обувь шилась из цельного куска мягкого черного сафьяна в виде чувяк, в которых шов проходил по подошве и заднику -хæдбын дзабыртæ. Носок обуви был цельный и закрывал весь подъем. Шили эту обувь женщины выворотным швом. Носили ее и мужчины, и женщины поверх кожаных ноговиц или на босу ногу. Сафьяновая обувь была красива, удобна для верховой езды, однако при ходьбе она быстро изнашивалась. Обычно к ней пришивали подошвы из коровьей или телячьей кожи. В начале XX в. у мужчин встречались мягкие сапоги, представлявшие собой как бы сшитые вместе ноговицы и чувяки с подошвой (Калоев , 1973. Таб. 67, 1).

Обувь украшали национальным орнаментом, вышитым золотой или серебряной нитью, галунами, иногда аппликациями из кожи, в которых преобладал геометрический орнамент (Берладина, 1960. С. 125).

Среди бедноты наиболее распространены были чувяки из сукна -фæсмын дзабыртæ или ткани хæцъил дзабыртæ, и суконные полусапожки -уæлфадджын дзабыртæ. Обувь из домотканого сукна на подкладке для прочности простегивали, а позднее прострачивали на швейной машинке. На пятке и у носка она обшивалась сафьяновой полоской. Подошву — уафс, вырезанную из прокопченной воловьей или буйволиной кожи, подшивали при помощи трехгранной иголки — æрцындз. В зимнее время носили сапоги из гладкого или с ворсом войлока, швы которых закреплялись полосками кожи.

В конце XIX — начале XX в. произошли большие изменения в обуви осетин, особенно в праздничной ( Тайсаев, 2008. С. 119-122). Зажиточные осетины стали шить обувь из сукна и сафьяна фабричного производства, на которую надевали кожаные галоши с толстой подошвой и низким широким каблуком — хæбæр къалос или фабричные резиновые галоши с острым носком и глубоким подъемом.

В 70-е годы XX в. в Осетии необходимым элементом выходного мужского костюма как сельчан, так и части горожан, еще оставались хромовые сапоги. Хотя этот вид обуви, который преимущественно носили с галифе, лишь отдаленно напоминал традиционную обувь на мягкой подошве. В сочетании с галифе он воспринимался населением как элемент современного национального костюма (Уарзиати, 1980. С. 147). В отдельных высокогорных селах Дигорского ущелья встречались старики, обутые в традиционные суконные ноговицы и полусапожки (Уарзиати, 1980. С. 148).