Мусса Алхастович Кундухов

Сыновья Тага — Камбий и Сана — в ходе кровавой междоусобной войны уничтожили почти всех членов обеих фамилий. У Сана остался лишь внук Тотик, укрытый куртатинцами.В тоже время оставшиеся в живых трое из пяти сыновей Камбия бежали в соседнее ущелье. Здесь на р. Гизельдон они основали с. Даргавс. Затем два брата, Тулат и Кундух, переселились в ущелье р. Фырыдон и заложили с. Саниба.

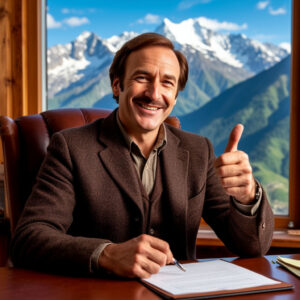

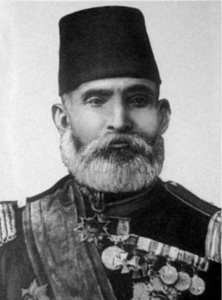

В блистательной плеяде осетинских генералов царской армии особое место занимает генерал-лейтенант Мусса Алхасович Kyндухов(1818— 1889). Оценка его боевой и общественной деятельности неоднократно менялась как при его жизни, так и после смерти.

Мусса был пятым сыном тагаурского алдара Алхаста Кундухова. В 12 лет не по возрасту умного и смышленого мальчика взяли аманатом в Петербург и определили воспитанником Павловского военного училища. После его окончания Мусса в чине корнета начал службу кавалеристом в Отдельном Кавказском корпусе. Он очень быстро выдвинулся среди сверстников и своими успехами приобрел известность.На него обратил внимание император Николай I. Среди немногих горцев М.Кундухов оказался в свите императора при посещении им Кавказа в 1837 г. С тех пор военная служба М. Кундухова сочеталась с дипломатической деятельностью.

В1845 г. император Николай I назначил князя М. С. Воронцова «Кавказским Наместникоми Главнокомандующим всеми войсками на Кавказе». Шамиль в этот момент был в апогее своего могущества. Наместник отправил к имаму двух чеченцев с предложением о перемирии. Однако Шамиль ответил в резкой форме, что «не думает вести переговоры иными средствами,кроме как при посредстве шашки». После серии поражений князь Воронцов в 1848 г.поручил М. Кундухову весьма опасное и ответственное поручение — провести переговоры с Шамилем. Несмотря на успешное начало, переговоры были сорваны. Вины Кундухова в этом не было,более того, Муссу ждала награда.

Через год старший брат Муссы, Хасбулат, ушел в Чечню. Вскоре он стал наибом одной из западных областей Чечни. В 1854г. наиб Хасбулат Арштинский посетил ряд районов Осетии, призывая население к восстанию. Впоследствии он эмигрировал в Турцию, где похоронен в мечети Норманлы-джами в Эрзеруме.

Несмотря на все заслуги М. А. Кундухова, некоторые военноначальники не доверяли ему и обвиняли в тайных контактах с имамом. Вероятно,это связано с тем, что еще раньше другой брат Муссы, Хаджи-мурза, присоединился к Шамилю и ушел в Чечню. В 1844 г. в одном из столкновений с русскими войсками он был убит.

В 1857Г.полковник Кундухов получает новое назначение —начальника Военно-Осетинского округа.Как позднее отмечал Н. Мансуров, «этот администратор был прекрасно знаком с обычаями и условиями жизни осетин,почему и принятые им меры к прекращению правовой неурядицы среди названного(осетинского) племени дали блестящие результаты». Речь идет о реформировании многих важных, но устаревших норм обычного права осетин в сфере уголовных дел, свадебных и похоронных обрядов,жертвоприношений в праздники и т. д.

В «Воззвании» к своим соплеменникам Мусса отмечал: «Будучи одноземец ваш и зная хорошо все ваши народные обычаи,я нахожу их несоответствующими духу настоящего времени, очевидно, для вас же самих обременительными и разоряющими домашнее благосостояние, также поддерживающими вражду вместо доброго и богом любимого согласия, как самого основного начала благоденствия народов…». Среди пагубных и позорных обрядов начальник Осетинского округа назвал «всякое кровомщение», рождающее «постоянный раздор и ссоры, передавая месть потомству, через что не только дети, но и внуки, и правнуки безотчетно проливали кровь».

Кровная месть, «как чума, препятствовала развитию всякой гражданственности и благоустройства в народе». Идею М. Кундухова позднее поддержал известный историк М. М.Ковалевский, назвавший данные «юридические обычаи горцев Северного Кавказа ввысшей степени вредными в экономическом и нравственном отношении».

Под непосредственным руководством Муссы Кундухова было составлено «Описание»вредных обычаев жителей Военно-Осетинского округа, которые«с общего народного согласия признано полезным и необходимым» изменить.Документ подписали: начальник округа полковник Кундухов, доверенные лица от Тагаурского, Куртатинского, Алагирскогои Дигорского обществ, а также члены народного суда, всего — 37 человек.

Жизненный путь генерала М. Кундухова оказался непредсказуемым. В чине генерал-майора его назначили начальником Чеченского округа и командующим расквартированными там войсками. В 1865г. он возглавил переселение горцев в Турцию. Земли генерала перешли «навечное и потомственное владение» к другому генералу — Эглау, ушедшему в отставку- Он пригласил немецких колонистов из Кубанской области. Переселившимся 24 дворам Эглау сдал землю «в аренду за долгосрочный кредит». Так на карте Осетии появилась немецкая колония Эммаус. Вернемся к инициатору переселения горцев в Турцию. Существует множество версий причин, побудивших Муссу к этому шагу.Здесь не место для их разбора. Если десятки проведенных исследований не выявили однозначно причины, толкнувшие 44-летнего генерала, 29 лет прослужившего в армии России, к переходу в Турцию, то нам в популярном издании решение этой задачи тем более затруднительно. Как бы то ни было, в июне 1864 г. Кундухов прибыл в Стамбул и в ходе переговоров получил разрешение турецкого правительства на переселение 5 тысяч чеченцев и осетин.

В начале марта 1865 г. Мусса во главе пятитысячной партии чеченцев и осетин отправился в путь.Вместе с ним находились оба его сына(Асланбек и Бекирбей), братья Афако и Казбулат. В 1866 г. М. Кундухов возглавил 4-ю турецкую армию и стал называться Черкес Мусса Кундухов. В войне 1877—1878 гг. между Турцией и Россией, как хорошо известно, на стороне последней сражались сотни осетин, покрывшие себя бессмертной славой. Разительным контрастом является позиция, занятая М.

Кундуховым, выступившим на стороне Турции. И. Кануков в своих путевых набросках, опубликованных в 1878 г. в газете «Кавказ», вспоминал: у армянского села Бегли-Ахмет недалеко от Карса «столкнулись турецкие подразделения, укомплектованные из горцев-переселенцев и руководимые Мусса-Пашой (Кундуховым),и русские войска под командованием Инала Кусова.

Кундухов потерпел здесь сильное поражение и поколебал свой авторитет в глазах турецких властей.Но в следующем сражении при Кизил-Таге он показал себя храбрым и распорядительным генералом и заслужил вновь полное доверие» — его назначили «начальником главного штаба турецких войск в Малой Азии». После окончания войны Мусса-Паша ушел из армии.

Он обосновался в Эрзеруме, где и скончался. Похоронен на территории мечети Харманли. Сын М. Кундухова, получивший в Турции имя Бекирбей Сами, впоследствии стал министром иностранных дел Турции. В 1920 г. он возглавлял турецкую дипломатическую миссию в России.Возвращаясь, он проездом из Москвы заехал во Владикавказ и передал землякам из Историко филологического общества 10 стихотворений первого осетинского поэта Темирбулата Мамсурова на родном языке.