АЛАГОВЫ (АЛÆГАТÆ). Родословная этой фамилии восходит к одному из трех главных родов нартовского эпоса. Как известно, нарты делились на Ахсартагката, Алагата и Бората. Все они занимали отдельные кварталы и имели свои особенности: первые (Ахсартагката) являлись славными воинами, вторые (Алагата) следили за соблюдением ритуалов, хранили чудесную чашу Уацамонга (или Нартамонга), третьи (Бората) славились своими богатствами.

К Алагатам нарты собирались на коллективные пиршества, имеющие огромное ритуальное значение. На крыше дома Алагата нарты танцевали симд — танец, имеющий культовое значение. Также у них дома нарты гадали на лопаточной кости жертвенного животного. Неслучайно слово, означающее «пир» — «кувд», является производным от глагола «кувын» — «молиться».

Со временем функции Алаговых несколько изменились. По словам В. И. Абаева, «расцвет железной металлургии вкладывает в руки человека новые орудия труда и новое оружие для борьбы. Он участвует в различных событиях с верой в свои силы, мощь оружия, а сам являет собой неотразимый ореол воинской доблести. И тогда на смену герою-колдуну и чародею приходит герой-воин, герой-богатырь (вот тогда-то у Алаговых появился великий кузнец — Курдалагон)». «Функциональное значение рода Алагата, — писал В. И. Абаев, — на первый взгляд, не столь четко, как у двух других, поскольку понятия «богатство» и «воинственность» представляют при определенных военных и экономических условиях более простыми и неизменными, чем религия. Как подразумевает их родовое имя, в старину они рассматривались также как самые высокопоставленные из нартов. Alag фонетически закономерно восходит к aryaha при помощи словообразовательного суффикса, который широко использовался еще в скифском и особенно в осетинском языках — это производное от древнего индоиранского слова агуа (ариец)».

Еще одна важная функция, выполняемая родом Алагата, — посредничество в третейском суде, что не может не говорить об уважении, которым пользовался этот род в старину.

Через территорию Осетии проходил Великий шелковый путь. По словам Алаговых, за проезд караванов их предки взимали пошлину с купцов. Алаговы утверждают, что их предки в средние века входили в число пятнадцати самых знатных осетинских фамилий. Доказательством этого будто бы являются золотые изделия — украшения с изображениями мужчин с кинжалами, а также женщин в головных уборах, с поясами и медальонами.

После присоединения Осетии к России алаговские старшие будто бы написали командующему левым флангом Терской области генералу Копейкину прошение о присвоении им узденских званий. На что получили положительный ответ. В результате на длительное время были освобождены от уплаты налогов.

Предки современных Алаговых проживали в с. Луар, расположенном высоко в горах Алагирского ущелья. Занимались земледелием и скотоводством, ходили на охоту. Кроме Алаговых здесь проживали Цогоевы, Кадзоевы, Алборовы, Гаппаевы и др.

С увеличением численности жителей и в связи с этим из-за нехватки земли некоторые из Алаговых переселились в Урсдон. Здесь они также занимались земледелием и скотоводством, ходили на охоту, ловили рыбу. Жили рядом с Айларовыми, Газдановыми, Дзугаевыми и др. «Однажды, — читаем в генеалогическом предании, — какой-то парень из Алаговых пошел на охоту. Выстрелил в тура, тот скатился к подножию горы. Охотник спустился за ним и очутился на цветущей поляне. Осматривая ее, нашел холодный ручей. Молодой охотник подумал, что лучшего места жительства не найти. Дома юношу ждали, а когда его долго не было, братья отправились на его поиски. Каким-то образом забрели на поляну, увидели дым и пошли прямо к нему. Видят — тлеет костер, около костра — шалаш, а вокруг — ни души. Проголодавшиеся за целый день ходьбы и поисков братья зажарили мясо, поели, убрали за собой и притаились за кустом. Стали ждать, что будет дальше. Спустя некоторое время услышали шаги. К костру подошел человек, в котором они узнали пропавшего брата. Братья очень обрадовались встрече. Утром хорошо изучили местность и решили поселиться на этой поляне.

Первым делом Алаговы построили башню на большом камне выше ручейка. До наших дней этот памятник средневековой архитектуры сохранился в отличном состоянии. Дом построили рядом с башней. Вырубили много леса и занялись земледелием и скотоводством, держали пасеку. Была у Алаговых и своя кузня. Кузнечным ремеслом владели в совершенстве. А село свое назвали Донисар. Прошли годы. Фамилия Алаговых разрослась, земли всем уже не хватало. На ныхасе решили найти новое место для проживания. На поиски земель отправили двух молодых людей. Долго юноши бродили и наконец попали в село Кани. Старейшины села отказались предоставить землю Алаговым. Чуть ниже Кани юноши бросили в землю несколько семян зерна и вернулись домой. Осенью же решили посмотреть, какой урожай дали их зерна. Прибыв на место, увидели, что семена взошли и дали хороший урожай. Вернувшись домой, рассказали об этом старшим. На общем ныхасе мужчины приняли решение — весной переселиться на эту землю. Так и сделали.

На новом месте был большой лес. Алаговы построили деревянные домики, однако прожили там недолго: когда Шанаевы, жившие в Нижнем Кани, переселились на другое место, Алаговы и Жукаевы заняли их земли, дав селу название Майрамикау. Рядом с ними обосновались Алборовы, Сидаковы, Бадоевы и Айдаровы».

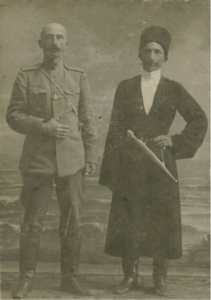

Фамилия Алаговых гордится многими своими представителями. Среди них Темирби Харитонович Алагов (1926—2005) — хлебороб, Герой Социалистического труда; Симон Алагов — первый капитан 1-го ранга среди осетин, первый инженер по холодной обработке металлов среди осетин, начальник промышленного отдела Управления центральной военной комендатуры советского сектора послевоенного Берлина; Земфира Алагова — доктор химических наук; Тамара Алагова — доктор филологических наук.