АБАЕВЫ (АБАИТÆ) — от тюрк, абай: «отец». К родственным фамилиям (æрвадаелтæ) относятся Зораевы, Икаевы, Остаевы и Беслекоевы.

Происхождение данной фамилии фольклорная традиция связывает с потомками Агуза — одной из ветвей наследников Ос-Багатара. Агузата в Северной Осетии занимали местности Зака в Нарской котловине и Трусовское ущелье у истоков р. Терек. В Южной Осетии они жили в Рокском ущелье: в верховьях р. Большая Лиахва, левого притока Куры, в селах Сба, Дзау, Елтура и в Цхинвали. Согласно устной традиции, Абаевы, жившие в Южной Осетии, относились к «благородным» (уаз- данлагам); свою родословную они выводили от прямых потомков легендарного Ос-Багатара. Так, уазданлаги, жившие в ущелье Б. Лиахва (до с. Сба — родины Абаевых), относились к ветви древнего рода Агузовых. В. И. Абаев свою родословную выводил от предков из аула Цей высокогорных районов Алагирского ущелья.

Наиболее ранние письменные свидетельства об Абаевых относятся к XVIII столетию. В составе осетинской делегации в Петербурге (1749— 1752) находился Дживи Абаев. Напомним, что это первое осетинское посольство вело активные переговоры о включении Осетии в сферу особых интересов России. По многим преданиям, родоначальник Абаевых прибыл в Закинское ущелье из селения Кора. Обратимся к рассказу коренного закинца, 100 -летнего Исмела Ханаева (с. Коркора), зафиксированному в 1921 г. Цоцко Амбаловым, видным деятелем культуры и собирателем устного народного творчества осетин. По его данным, селение Абайтикау основано Тотербегом Абаевым, богатым выходцем из с. Кора Куртатинского ущелья. Он был женат на дочери дигорских баделят Абисаловых, от которой имел двух сыновей (Дзанг и Дзанболат). Еще при жизни Тотербег заказал себе медный гроб, в котором его и похоронили.

Другой (югоосетинский) вариант предания о появлении Абаевых в Осетии Исмел Ханаев относит к более отдаленному периоду. В нем Абай, Томай и Гагло предстают сыновьями Агзариса, сына Агуза, жившего до монгольского периода. Известно также, что Абаевы считают своими близкими родственниками (аервадаелтае) Осиата, Зората, Иката. Между ними существовала экзогамия, в то же время они не имеют общего предка, что является характерной чертой для многих подобных больших родственных групп (патронимий) осетин.

Абаевы в Зака поселились вторыми по времени после Кесаевых, основав недалеко от Трусовского и Сбийского перевалов свое селение Абайтикау. Часто оно называлось Захъхъа — как принято считать, по имени среднеазиатских саков (скифов), давших наименование всему ущелью. Как бы то ни было, по одной версии Абаевы считаются выходцами из селения Кора Куртатинского ущелья и наряду со многими другими фамилиями Центральной и Южной Осетии относятся к древнему осетинскому роду Агузата, известному средневековым аланам. По другой версии, Абаевы — тюркского происхождения («абай» — по-тюркски отец).

Обратим внимание еще на одно обстоятельство, связанное с этой фамилией. Вероятно, югоосетинские Абаевы, составлявшие в Сбийском ущелье два поселения — Верхний и Нижний Сба, — являются выходцами из Зака, а кобинские Абаевы — из упомянутых поселений Южной Осетии. В. И. Абаев придерживался другого мнения, высказанного Б. А. Калоеву в личной беседе. Он ссылался на мнение своего отца, якобы утверждавшего, что все Абаевы вышли из двух населенных пунктов в Цейском ущелье.

Итак, по фольклорной традиции, в Зака Абаевы и Кесаевы оказались «монополистами», владевшими всей его обширной территорией. Это обстоятельство сдерживало приток новых поселенцев. В 1826 г. здесь насчитывалось 35 дворов, в 1846 г. — 23, в 1866 г. — 29, в 1900 г. — 34, в 1917 г. — 35, в 1921 г. — 36, в 1927 г. — 22. Из архитектурных комплексов сохранилась лишь башня Абаевых, расположенная на северной окраине села, в 100 м от реки Закадон.

Изначально Абайтикау было однофамильным. Спустя какое-то время здесь компактно поселились Хутиевы, Цибировы, Бураевы, Медоевы, Ханаевы — выходцы из разных мест Осетии. Подавляющее большинство жителей села составляли Абаевы и Беслекоевы — родственные фамилии, члены которых не вступали в брачные отношения друг с другом. Другие фамилии были малочисленными: каждая имела не более трех-четырех дворов. Всех их манили сюда богатые альпийские и субальпийские луга и сенокосные угодья.

Документальные сведения об осетинских Абаевых встречаются в русских и грузинских письменных памятниках, начиная с XVIII в. Закавказские источники обычно называют эту фамилию с окончанием -швили (сын). В качестве примера приведем дарственную царя Грузии Ираклия, согласно которой в 1752 г. Галуа Абашвили получил из казны жалованье; в грамоте царевича Александра (1793) Ико Абашвили назван «преданным человеком семьи» грузинского царя. Позднее Абаевы в письме в Сословнопоземельный комитет отмечали: «наши предки служили грузинским царям, охраняя их от нашествия неправоверных лезгинцев и персиян».

Из российских источников той поры обратим внимание на обращение в 1758 г. осетинского старшины Иосифа Абаева к императрице Елизавете Петровне с просьбой разрешить осетинам беспошлинную торговлю своими товарами в Кизляре. Интересно сообщение Астраханского губернатора Бекетова об отправлении в 1763 г. Иосифа Абаева с письмом к царю Имеретии Соломону.

В «Ведомости осетинской школы» в Моздоке от 20 октября 1768 г. среди 7 учеников значится некий Абаев. В «Ведомости всех живущих при урочище Моздок» от 15 июня 1764 г. упоминается «Куртатинского уезда дворянин… Абаев, жена его Ханум… у них дети: сын Андрей, дочери Джанатхан и Джаласхан». Эта же семья отмечена еще в одном документе, датированном 1764 г., причем глава семьи к этому моменту уже был крещен и назван Осипом, «из Куртатинского уезда дворянином».

В ведомости от 13 июня 1769 г. упоминается еще один Абаев — Густа «из деревни Кора, а во крещении — Гавриил Матвеев, жена ево Мелиса, а во крещении Матрена Николаевна, мать ево вдова Асу, во крещении Анисья Васильевна; племянник Чумкел Абаев, а во крещении Иван Васильев». Упомянутый выше «куртатинского уезду старшина» Осип Абаев, согласно «Ведомости выдачи ржаной муки осетинцам и кабардинцам, проживающим в Моздоке», получил четыре четверти.

Имеющийся материал пока не позволяет точно установить происхождение и первоначальное место проживания Абаевых. Предки данной фамилии отмечены по меньшей мере в трех местах: 1) в Абайтикау Закинского ущелья у истоков реки Закадон; 2) в селениях Средний и Нижний Сба в верховьях реки Большая Лиахва; 3) в двух населенных пунктах Цейского ущелья. Жители аулов Зака и Сба, возможно, происходили от одного предка. Их разделял лишь перевал Сбаийаком, где находился покосный участок, многие годы являвшийся объектом споров между родственниками.

По многим вариантам преданий, родоначальник Абаевых прибыл в Закинское ущелье из аула Кора. На этой территории прежде обитали аланы, на что указывают средневековые памятники: оборонительные сооружения, церкви, склепы и т. д.

Согласно записанному в 1959 г. в с. Верхний Цей преданию, здесь первыми появились предки Бицоевых и Абаевых. Причем последние основали аул, названный Абайтикау. Старожилы Цея около полувека назад рассказали, что Абаевы, живущие в Коби по Военно-Грузинской дороге, в верховьях рек Ардон и Большая Лиахва, а также в некоторых районах Балкарии, являются потомками цейских Абаевых.

Интересно, что ни сам Василий Иванович, ни его родственники, ни исследователи не обратили внимания на существование дигорских Абаевых. В документах по сословному вопросу середины XIX в. сохранилось предание, согласно которому Абаевы, Тотоевы, Баевы, Такоевы, Цаллаевы, Хадаевы и Галаевы происходят от Баслука, жившего в давние времена «в с. Окац» Тапан Дигории. За землю они «никому не кланялись и ни у кого покровительства не искали». Мощь и слава Баслука и его потомков вошли в поговорку. Если кто-то несправедливо был обижен, то проклинал обидчика словами: «Да постигнет тебя гнев Баслукаевых».

В списке первых жителей Христиановского значатся Абаевы. Здесь в 1878 г. родился Шамиль Бекмарзаевич Абаев, известный осетинский писатель. Мальчику было всего 9 лет, когда умер его отец. Несмотря на трудности, Шамиль, благодаря усилиям матери и бабушки, смог окончить церковно — приходскую школу. Затем он безуспешно пытался поднять свое маломощное хозяйство, батрачил у местного кулака. В то же время занимался самообразованием, стал членом подпольного революционного кружка. Со своими друзьями принял самое активное участие в революционных событиях, происходивших в родном с. Христиановском.

Примерно в то же время Шамиль написал свои первые стихотворения, поэмы и пьесы. Его ранние литературные опыты были опубликованы в газете «Ног цард» («Новая жизнь»), выходившей в Тифлисе в 1907 г. Тогда же он перевел на дигорский диалект знаменитую «Варшавянку», ставшую своеобразным гимном всероссийской партии большевиков. В 1915 г. Шамиль успешно сдал экзамены на должность учителя начальных классов. Трудовую деятельность в качестве педагога он начал в Цее, а продолжил в училищах Среднего ЭДэуха и Христиановского. Осенью 1917 г., бросив работу учителя, Шамиль целиком переключился на революционную деятельность.

Среди Абаевых, ставших известными далеко за пределами ущелья и даже Осетии, в большом почете был лекарь Галати. До революции в горной полосе Осетии люди понятия не имели о научной медицине. Все болезни лечили местные народные лекари, среди которых встречались превосходные умельцы, делавшие даже сложнейшие хирургические операции. Именно таким лекарем был Галати Абаев, унаследовавший свою профессию от отца Инуса, служившего в русской армии и там же в санчасти приобретшего медицинские навыки. И отец, и сын оставили о себе память как талантливые народные целители.

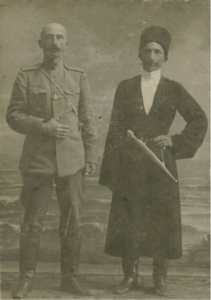

Помнят земляки и знатока обычного права осетин — медиатора Уахтанга Абаева. К числу лучших собирателей нартовского эпоса по праву относятся Алеко, Данел, Монас, Николай и Филипп Абаевы. Среди Георгиевских кавалеров назовем Василия Абаева. В советский период славу фамилии принесли Герой Советского Союза Ахсарбек Магометович (1923— 1982), генерал Майрам Георгиевич (1935—1995), лауреат Ленинской премии Салат Михайлович (1913—1989) и многие другие.

Василий (Вассо) Иванович Абаев (1900—2001) родился в конце 1900 г. в семье горца-осетина. Начальное образование получил в Кобийской сельской школе, а среднее — в Тифлисской 6-й классической гимназии. После двух лет работы в Кобийской средней школе в 1922 г. он поступает в Ленинградский университет на иранский разряд этнологолингвистического отделения факультета общественных наук.

По окончании университета оставлен аспирантом Научно-исследовательского института сравнительного изучения языков и литератур Запада и Востока при ЛГУ. После завершения аспирантского курса в 1928 г. Абаев направлен на работу в Кавказский историко-археологический институт Академии наук СССР в Тифлисе. С 1930 г. и едва ли не до конца своей жизни он работал в Институте языкознания Академии наук СССР.

В 1935 г. В. И. Абаеву присуждена степень кандидата филологических наук (без защиты диссертации), а в 1962 г. — доктора филологических наук (также без защиты диссертации). В 1969 г. В. И. Абаеву было присвоено звание профессора.

Венцом всестороннего изучения культуры осетин, основным итогом 75-летней неутомимой научной деятельности В. И. Абаева явился основной труд всей его жизни — «Историко-этимологический словарь осетинского языка», по образному выражению ученых, «живой памятник осетинскому языку». Словарь по целому ряду своих характеристик принадлежит к самым незаурядным явлениям в филологической науке.

Титанический и плодотворный труд В. И. Абаева трудно оценить. Василий Иванович — всемирно известный ученый, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии им. К. Л. Хетагурова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, РСО—Алания, Республики Южная Осетия, почетный член Российской академии естественных наук и многих зарубежных академий.

Георгий Аланбекович Абаев (1955 г. р.) — талантливый скрипач, не раз был признан музыкантом года РСО—А. Выпустил альбомы: «Традиционная осетинская скрипичная музыка», «Маскарад», «Метаморфозы», «Мечты» и «Полет».